- コラム

わたしの「じぶん応援プロジェクト」実践編 ― ベジタブルファーストorプロテインファーストから“藻活”まで、全部見せます! ―

2025.08.20

これまで3回にわたり、腸のしくみと腸内細菌のお話をしてきました。ラストとなる今回は、筆者自身が毎日続けている腸活ルーティンを、理由とコツを添えてまるごとご紹介します。どれも特別な器具や難しいテクニックは不要。「できそう!」と思えたものから、ぜひ試してみてください。

1.食事はまず野菜もしくはタンパク質から──ベジタブルファーストorプロテインファースト

| パターン | 具体例 | 期待できる主なメリット |

| ベジタブルファースト | サラダ・温野菜を最初に | 食物繊維で糖・コレステロールの吸収をゆるやかにし、咀嚼が増えて小腸ストーマの急排出を緩和 |

| プロテインファースト | 朝のソイ+ホエイプロテイン15g、ゆで卵など | ”セカンドミール効果”で次の食事後の血糖上昇を抑制し、筋量維持にも直結 |

どう選ぶ?

どう選ぶ?

「朝やトレ前はプロテイン、昼・夕食は野菜を先に」など、シーンで使い分け。

どちらも“最初に口にするものを整える”だけで血糖と腸内細菌の揺らぎを小さくできます。

プロテイン入り豆乳を飲むことで、朝のタンパク不足を補充してます!これで今日一日元気ハツラツ!

2.1日25g以上の食物繊維を死守!

大事な栄養をしっかり吸収させる“腸”を育てるには、食物繊維が重要です。2025年版「日本人の食事摂取基準」では、1日25g以上の食物繊維摂取が新たに推奨されています!

| どう摂る? | 目安量 | ひとことメモ |

| ”藻活”(もずく・めかぶ) | 1パックで約3g | ヌルヌル成分フコイダンが腸壁をコーティング |

| スーパー大麦、オートミールご飯 | 茶碗1杯で+5~6g | β-グルカンが短鎖脂肪酸の材料に |

| きのこ&根菜ミックスみそ汁 | 1杯で約4g | 食物繊維とミネラルを”飲む”感覚で補給 |

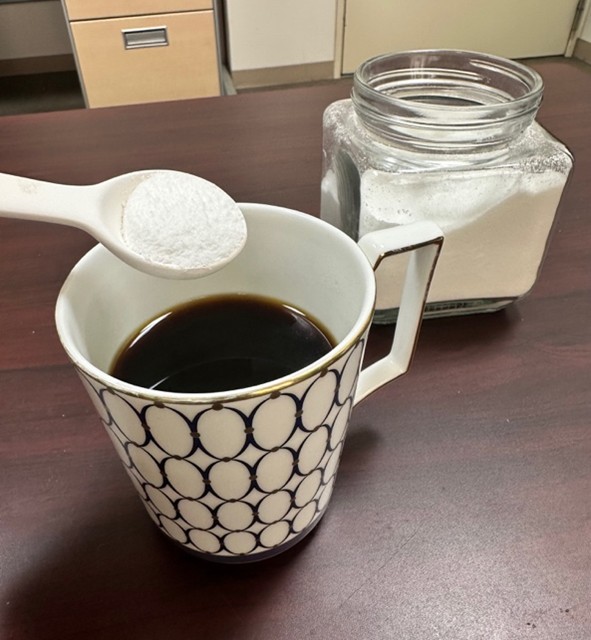

| 水溶性繊維パウダー | 1回5g×2回 | コーヒーやスープに溶かせば無理なく+10g |

25gをクリアするコツ

25gをクリアするコツ

- 不溶性食物繊維(葉もの野菜): 水溶性食物繊維(海藻・根菜類)=2:1が理想。

- “藻活”+“粉”で水溶性食物繊維を底上げし、便をまとめて、においも穏やかに。

- イレオストミーの方は5gずつ分けて摂ると急な排出を防げます。

これで、毎日の合計が25g以上にぐっと近づきます。十分な食物繊維の摂取で、便性状も安定し、腸内細菌のエサが切れないことで、善玉菌がしっかり短鎖脂肪酸を作ってくれますよ。

毎日1杯のコーヒーに水溶性食物繊維パウダーを入れて飲んでます!怪しい粉じゃありません(笑)

3.たんぱく質は「動物×植物」のハイブリッドで!

腸活の要は腸内細菌…ですが、それを“育てて支える”体側の柱は、やっぱり筋肉。その筋肉の原料になるのが、たんぱく質です。

1日にどれくらい必要?

1日にどれくらい必要?

一般的に、体重1kgあたり1g以上が目安とされています。たとえば、体重60kgの方なら1日60g以上が目標。加齢や持病、手術後の回復期などでは、1.2〜1.5g/kgの摂取が推奨されることもあります。

ところが、日本人の食事調査では、朝食のたんぱく質量が1日で最も少ない傾向にあります。実際に「朝はパンとコーヒーだけ」などでは、10gにも満たないことも…。

朝こそ“タンパク質の貯金”をしておくと、日中の活動力にも違いが出ます!

わたしの工夫はこの3つ

わたしの工夫はこの3つ

- 毎日1個の卵

手軽で栄養バランスも抜群。ビタミン・ミネラルも豊富! - 朝の“ソイ+ホエイ”プロテイン(計15g)を豆乳にIN!

植物性+動物性をかけ合わせて、吸収の早さと持続性を両立。朝のたんぱく質不足を一気にカバー! - 食事では“動物×植物”をセットで

肉+豆腐、魚+納豆など、動物性と植物性のたんぱく質を組み合わせることで、必須アミノ酸のバランスも整います。

オストメイトの方にとっても大切なこと

オストメイトの方にとっても大切なこと

たんぱく質は、筋肉だけでなく免疫細胞や腸粘膜の材料にもなっています。ストーマ造設後は、排泄や吸収の状況が個々に異なるため、必要量を満たすには工夫が必要な場面もあるかもしれません。

「消化吸収しやすい形で」「分けてこまめに」「植物性たんぱく質も活用して」――そんな視点で取り入れると、腸にもやさしく、効率よく活用できます。

4.動く腸は元気な腸──1日1万歩+階段ルール

最新の研究によると、実は1日8000歩以上のウォーキングにより、生活習慣病予防、癌予防、筋骨格系の健康、精神的健康など、様々な効果が得られることが分かっています。ですので、1日1万歩を目標に出来るだけ歩くように努力しています。

- 歩く時間が取れない日は?

私が勤務している病院は、すべて医局が4階にあるので「上りは必ず階段」。さらに下りは何階でも階段と決めています。 - なぜ効く?

ふくらはぎのポンプ運動が腸への血流を増やし、ぜん動運動を後押し。気分転換にも◎。

毎日4階まで明るく元気に駆け上がります!

5.“守り”の善玉菌&ビタミンD4,000IU

- ドリンクやサプリで1兆個の乳酸菌・ビフィズス菌 をチャージ

- ビタミンDサプリを毎朝(4,000 IU)継続中。

乳酸菌:腸と免疫、そして気分まで守ってくれる

腸活の基本は、善玉菌が住みやすい環境をつくること。ヨーグルトや発酵食品、乳酸菌サプリなどで菌を“追い乳酸菌”することで、

- 便性状の安定(においも穏やかに)

- 腸管バリアの強化で感染対策にも◎

- 最近の研究では、気分の安定や睡眠の質の向上にも一役買っていることが分かってきました。

とくにオストメイトにとっては、排泄の不安定さが日常生活の質を左右することも多いですが、腸内フローラが整うと排便リズムや形状も落ち着きやすくなり、安心感が違います。

ビタミンD:免疫だけじゃない、筋肉と骨のサポーター!

私が毎日4,000 IUを摂取しているのは、「骨と筋肉を守る最後のひと押し」になるから。

免疫力アップ

免疫力アップ

ウイルスや細菌に対抗するために、ビタミンDは免疫細胞を活性化させる“指令役”として働きます。感染症シーズンでも、以前より安心して過ごせている実感があります。

筋力の維持

筋力の維持

ビタミンDは、筋肉のタンパク質合成や筋線維の再生に関与しており、足腰の衰え予防にも効果的。特に40代以降では、十分なビタミンDが筋肉量やバランス能力の維持に直結していると言われています。

骨の健康にも不可欠

骨の健康にも不可欠

「カルシウムを摂っていれば安心」…では不十分!ビタミンDがないと、カルシウムはうまく吸収されず、骨に届きません。特に日光に当たる機会が少ない方や、食事制限がある方は意識して補いたい栄養素です。

私自身、日光にあまり当たれない日でも、サプリメントでしっかりとカバーしています。骨粗しょう症や転倒リスクの予防にもつながるので、腸からだけでなく“骨から支える”腸活として、おすすめです。

私の部屋の棚には、玄米、スーパー大麦、アーモンド小魚、乳酸菌サプリなど、腸活グッズが満載

- 体調を崩さなくなった!

腸活を始めてから、インフルエンザに1回感染したのみ、風邪もほとんど引きません。病気らしい病気はせず、体調不良もほとんどなし。また、以前はかなりひどい花粉症でしたが、最近はだいぶ症状が緩和している感じ。 - 肌の調子が良い!

仕事柄、寝不足になることや生活が不規則になることも、しかし肌トラブルほとんどなし、よく「年齢より若く見える」と言われます(笑) - 筋力&体型キープ!

運動は“ちょこちょこ”だけど、腸活スタート後に特別なダイエットもせず体重が5kg減。疲れにくさも実感中。 - 気持ちが穏やかに

職場も家庭もストレスゼロ...とまではいきませんが、心のブレはほどんどなく、明るく前向きに過ごせています。

さいごに

腸活は「病気にならないための義務」ではなく、自分をいたわり応援する楽しいプロジェクト。ストーマライフは十人十色ですが、どのタイプでも「食物繊維+たんぱく質+少しの運動+菌&ビタミンD」が土台になります。

この4回のコラムが、みなさんの“じぶん応援プロジェクト”のヒントになれば本当にうれしいです。パウチ越しに聞こえる腸のつぶやきに耳を澄ませながら、今日も小さな一歩を踏み出してみませんか?

さあ、あなたの腸活ストーリーはここからが本番。これからも一緒に、心地よい毎日を育てていきましょう!

腸活に関する投稿をXでもシェアしています!日々の健康や腸内環境について情報を発信しています。ぜひチェックしてみてください!

- PROFILE

- 小嶋幸一郎 さん

医師

2002年杏林大学医学部卒業。

2006年同大学医学部消化器・一般外科教室に入局。公立病院、地域の基幹病院、離島の病院等で外科の経験を積む。

2021年亀有中央病院の院長に就任。

消化器外科のみならず、栄養管理チームのメンバーとしても活動し、現在も大学病院で治療に携わっている。