- コラム

腸内細菌のバランスが乱れると~リーキーガット症候群の恐ろしさと短鎖脂肪酸の力、さらには認知症との関係~

2025.05.14

前回の「腸活を知るための鍵」では、腸内フローラの大切さや善玉菌の働きについてお話ししました。

今回は、腸内細菌のバランスが崩れる「ディスバイオシス」が引き起こす具体的な問題として、リーキーガット症候群に焦点を当て、その恐ろしさと対策について、消化器外科医としての視点から詳しくご説明いたします。また、オストメイトの皆さまが直面する可能性のある体の変化についても触れてみたいと思います。

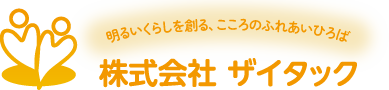

ディスバイオシスとその影響

ディスバイオシスとは、腸内の細菌バランスが乱れ、善玉菌と悪玉菌の比率が大きく偏る状態を指します。

通常、善玉菌は腸内環境を整え、免疫機能をサポートするとともに、腸粘膜を健康に保つ役割を担っています。しかし、悪玉菌が優勢になると、有害な代謝産物(例:毒素や炎症を引き起こす物質)が増加し、腸粘膜のバリア機能が低下してしまいます。これが進行すると、本来ならば厳重に守られるべき腸の壁が破綻し、毒素や腸内の細菌、体に合わない食品成分、アレルギー物質などが血流中に漏れ出す状態、すなわち「リーキーガット症候群(腸漏れ)」を引き起こします。

リーキーガット症候群のメカニズムと症状

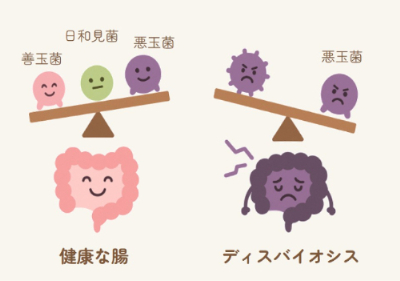

リーキーガット症候群は、腸の防御システムが崩れ、本来通過すべきでない物質が体内に漏れ出してしまう状態です。この現象は、腸の壁に「漏れ(リーク)」が生じることから名付けられています。

この症候群は様々な健康問題と関連していると考えられており、腸内の防御構造である粘液やタイトジャンクションの機能低下が主な原因です。大腸では、粘液が多数の腸内細菌が住む場として機能しながら、有害な細菌から体を守るという絶妙なバランスを保っており、また粘液の下には腸上皮細胞があり、これらの細胞は互いにしっかりとくっついています。その接着を担っているのが「タイトジャンクション(密着結合)」と呼ばれる構造です。

リーキーガット症候群では、このタイトジャンクションが破壊され、腸上皮細胞と腸上皮細胞の間にすき間ができ、本来なら体内に侵入を許さない有害物質(毒素や細菌やウイルス)が血流に乗り込み、全身の炎症反応を引き起こします。具体的には、以下のような症状や影響が現れることがあります。

消化器症状:腸のバリアが弱まることで、便通の乱れ、腹部の不快感、下痢や便秘などの症状が現れる可能性があります。

免疫機能の乱れ:体内に侵入した毒素に対し免疫システムが過剰反応し、慢性的な炎症状態となります。これにより、関節痛やアレルギー症状、さらには自己免疫疾患のリスクが高まることが懸念されます。

精神面への影響:腸は「第二の脳」とも呼ばれ、脳と密接に連携しています。炎症が脳に影響を及ぼすことで、気分の落ち込みや不安感、集中力の低下が起こります。

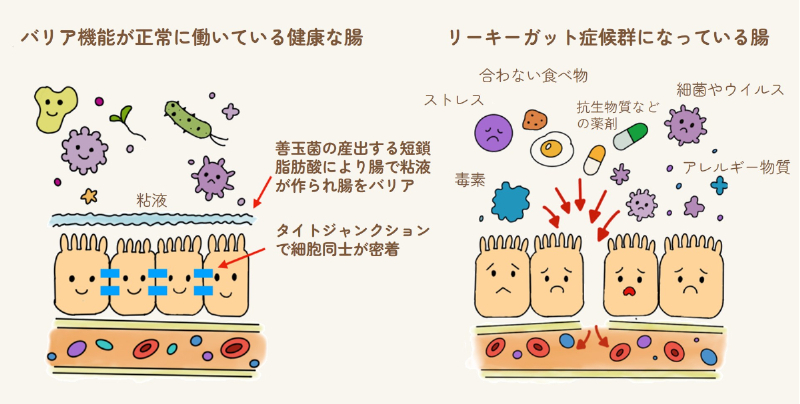

リーキーガット症候群と認知症の関係

近年、リーキーガット症候群が脳の健康に及ぼす影響にも注目が集まっています。

腸内の炎症が脳に波及すると、脳内でのアミロイドβの蓄積(アミロイドβ:認知症の一因とされるたんぱく質)が促進される可能性が示唆されています。慢性的な炎症状態は、血液脳関門(脳と体内を隔てるバリア)の機能を低下させ、アミロイドβが脳内に侵入しやすくなると考えられます。

これが進むと、認知症(特にアルツハイマー型認知症)の発症リスクが高まる恐れがあります。つまり、リーキーガット症候群による全身性の炎症が、脳内での有害な変化を引き起こし、認知機能の低下に影響を与える可能性があるのです。

短鎖脂肪酸の重要性

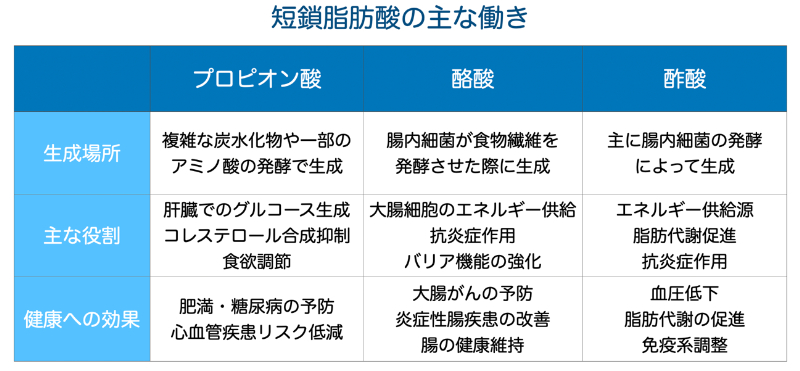

こうした状況に対抗するため、善玉菌が生成する「短鎖脂肪酸」の役割が注目されています。短鎖脂肪酸(酪酸、酢酸、プロピオン酸)は、食物繊維などを発酵分解する過程で産生され、以下のような効果があります。

腸粘膜の修復:酪酸は腸上皮細胞のエネルギー源となり、細胞の修復を促進します。これにより腸壁のバリア機能が強化され、リーキーガット症候群の予防につながります。

抗炎症作用:短鎖脂肪酸は全身の炎症を抑制する効果が期待され、免疫調整にも寄与します。

認知症リスクの低減:間接的ながら、全身の炎症が軽減されることで、血液脳関門の維持が期待され、アミロイドβの蓄積を抑える働きがある可能性も示唆されています。

オストメイトの皆さまへ

長年ストーマと向き合ってこられる皆さまにとって、腸内環境の変化は日常生活における大きな不安要素だと思います。しかし、一方でオストメイトの皆さんは常にパウチ内のお通じと向き合っていらっしゃるので、その変化に気づきやすい環境にあります。

リーキーガット症候群は見た目には分かりにくいものの、体内で進行する問題であり、排便のみならず、免疫機能や精神面、さらには認知症リスクにも影響する可能性があるため、早期の対策が求められます。まずはパウチ内のお通じの変化を意識し、そして規則正しい食生活、ゆっくりよく噛む習慣、適切な水分補給を心掛けましょう。そして、食物繊維の摂取を徐々に増やし、善玉菌の活動を活発にすることで、短鎖脂肪酸の生成を促していくことが大切です。排便や体調に変化を感じた際には、担当医へご相談頂き、正しい腸活を実践していきましょう。

今後の連載では、オストメイトの腸内細菌、そして私自身の腸活実践例について取り上げていきます。オストメイトの皆さんの身体の中で、腸内細菌はどのように変化していくのか、また私が実際に行っている腸活について、サプリメントの活用法や具体的な食材についてお話し、腸内環境の改善方法についてさらに詳しくご紹介してまいります。オストメイトとしての生活は一人ひとり異なり、それぞれ工夫が必要ですが、腸内環境の改善が健康維持に直結するという事実は、皆さまにとって大きな希望となるはずです。

日々の腸活が、明るく、健康的な心身を作ってくれると信じ、共に前向きな未来を目指していきましょう。次回もどうぞご期待ください。

- PROFILE

- 小嶋幸一郎 さん

医師

2002年杏林大学医学部卒業。

2006年同大学医学部消化器・一般外科教室に入局。公立病院、地域の基幹病院、離島の病院等で外科の経験を積む。

2021年亀有中央病院の院長に就任。

消化器外科のみならず、栄養管理チームのメンバーとしても活動し、現在も大学病院で治療に携わっている。